Storia del Gianduiotto

Oggi vi parlo del gianduiotto, un celebre cioccolatino torinese che ha una storia affascinante e una lunga tradizione.

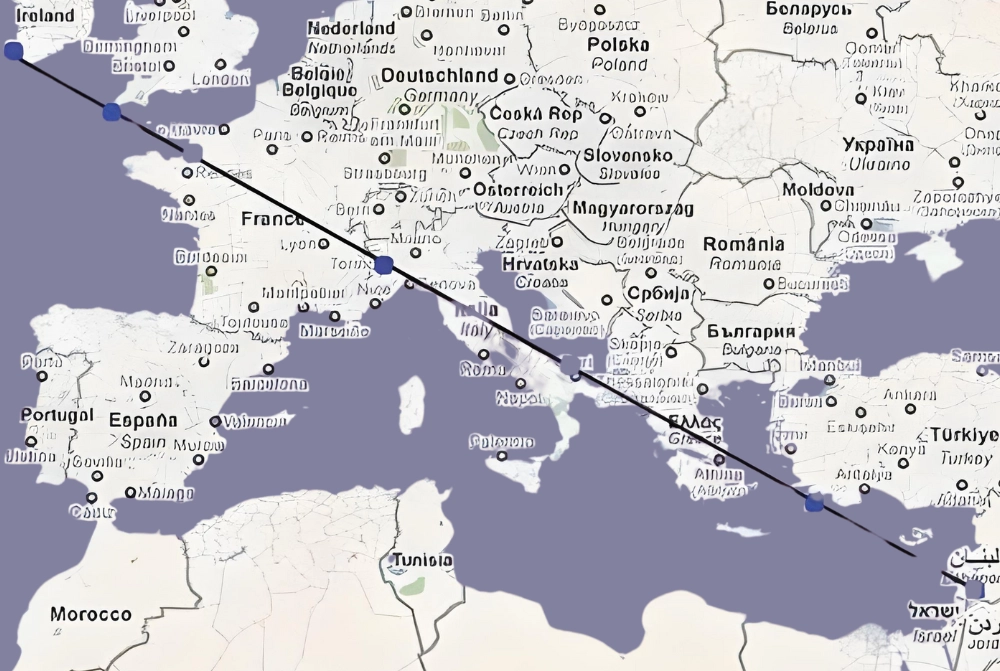

Il gianduiotto è nato a Torino nel XIX secolo, durante il periodo napoleonico.

La sua invenzione è strettamente legata alle restrizioni commerciali imposte dal Blocco Continentale di Napoleone, che rendevano difficile importare il cacao. Per ovviare alla scarsità di cacao, i cioccolatai torinesi iniziarono a mescolarlo con ingredienti locali più facilmente reperibili.

Nel 1852, il cioccolataio Michele Prochet ebbe l’idea di miscelare il cacao con le nocciole delle Langhe, rinomata per la qualità delle sue nocciole.

Questa innovazione permise di ridurre la quantità di cacao necessaria e creò un nuovo tipo di cioccolato, chiamato “gianduia”.

Successivamente, nel 1865, durante il Carnevale di Torino, Prochet e Caffarel presentarono ufficialmente il gianduiotto, un cioccolatino dalla caratteristica forma a barchetta rovesciata, avvolto in una carta dorata.

Ingredienti

Il gianduiotto è prodotto ancora oggi seguendo metodi tradizionali. Gli ingredienti principali sono:

- Cacao

- Zucchero

- Nocciole delle Langhe, preferibilmente della varietà “Tonda Gentile delle Langhe”

Queste nocciole vengono tostate e finemente macinate fino a diventare una pasta cremosa che si miscela con il cacao e lo zucchero. La pasta ottenuta viene poi modellata nella caratteristica forma triangolare.

Il gianduiotto è diventato il simbolo di Torino e della sua tradizione cioccolatiera.

È strettamente associato alla maschera di Carnevale “Gianduja“, un personaggio popolare della commedia dell’arte piemontese, che rappresenta l’allegria e la bontà d’animo. Questa associazione ha contribuito a radicare il gianduiotto nella cultura e nelle tradizioni torinesi.

Il Gianduiotto al giorno d'oggi

Oggi il gianduiotto è apprezzato in tutto il mondo e viene prodotto da diverse aziende cioccolatiere, sia artigianali che industriali.

Nonostante le tecniche moderne, molti produttori mantengono viva la tradizione, garantendo la qualità e l’autenticità di questo delizioso cioccolatino.

Il gianduiotto rappresenta un perfetto esempio di come la creatività e l’adattamento alle circostanze possano dare vita a nuovi prodotti che diventano parte integrante della cultura e della tradizione di un luogo.

Dove trovare il Gianduiotto: migliori cioccolaterie

Torino è famosa per le sue eccellenti cioccolaterie artigianali, molte delle quali sono rinomate per la produzione di gianduiotti. Ecco alcune delle migliori cioccolaterie artigianali torinesi che vale la pena visitare:

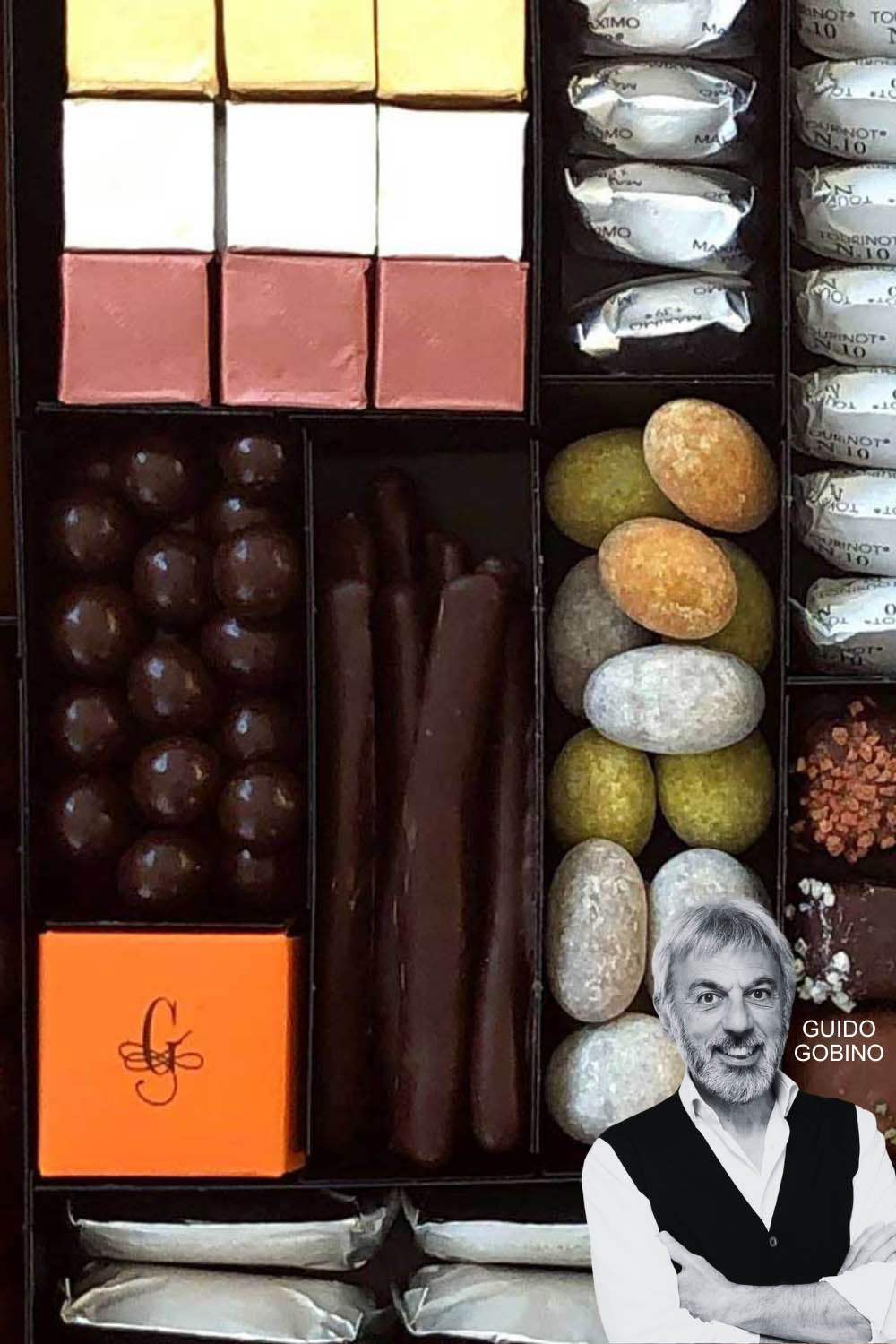

1. Guido Gobino (Via Lagrange 1, 10123 Torino)

Guido Gobino è una delle cioccolaterie più celebri di Torino. Conosciuto per l’attenzione alla qualità delle materie prime e per l’innovazione nelle tecniche di produzione, Gobino offre una vasta gamma di cioccolatini, tra cui i suoi famosi gianduiotti.

La loro versione del gianduiotto è caratterizzata da un’elevata percentuale di nocciole delle Langhe.

2. Peyrano (Corso Moncalieri 47, 10133 Torino)

Peyrano è un nome storico nel panorama cioccolatiero torinese. Fondata nel 1915, questa cioccolateria è conosciuta per la sua tradizione e la qualità dei suoi prodotti. I gianduiotti di Peyrano sono apprezzati per la loro delicatezza e il gusto equilibrato.

3. Caffarel (Via Gianavello 41, 10062 Luserna San Giovanni, Torino)

Caffarel è una delle più antiche cioccolaterie italiane, fondata nel 1826. Anche se oggi è un marchio riconosciuto a livello internazionale, continua a produrre gianduiotti seguendo metodi tradizionali. Caffarel è particolarmente famosa per aver contribuito all’invenzione del gianduiotto.

4. Giacosa (Via Giuseppe Luigi Lagrange 34, 10123 Torino)

Giacosa è una cioccolateria artigianale che combina tradizione e innovazione. Con una vasta gamma di prodotti di alta qualità, i gianduiotti di Giacosa sono molto apprezzati per il loro sapore autentico e la consistenza cremosa.

5. Avidano (Piazza Cavour 17, 10024 Moncalieri, Torino)

Avidano è un’altra eccellente cioccolateria artigianale di Torino. Fondata nel 1956, Avidano si distingue per l’uso di ingredienti di alta qualità e per la cura nei dettagli. I loro gianduiotti sono fatti con nocciole piemontesi di prima scelta e cacao di alta qualità.

6. Cioccolateria Piemontese (Corso Regina Margherita 151, 10122 Torino)

Specializzata in cioccolato artigianale, questa cioccolateria offre una vasta gamma di cioccolatini, compresi i tradizionali gianduiotti. La qualità degli ingredienti e la lavorazione artigianale rendono i loro prodotti particolarmente pregiati.

Queste cioccolaterie rappresentano il meglio della tradizione cioccolatiera torinese e offrono ai visitatori l’opportunità di gustare i veri gianduiotti artigianali, realizzati con passione e attenzione ai

Se siete amanti del cioccolato queste cioccolaterie vi offriranno deliziose ed uniche esperienze rendendo la visita a Torino ancora più speciale! Cosa aspettate?

Alla prossima!